Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de San Martín

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales

Centro de Estudios Sociales de la Economía

Resumen

En este artículo se identifican los avances recientes en la planificación y prestación de los servicios de agua y cloacas en nueve partidos del conurbano bonaerense incorporados a Aguas y Saneamientos Argentinos SA entre 2015 y 2022, a partir de una metodología que combina análisis documental, entrevistas biográficas y análisis estadístico y georreferenciado. Se demostró que, pese al fortalecimiento en la coordinación y los esfuerzos en materia de cobertura, especialmente de cloacas, no se logró acompañar el crecimiento poblacional y la urgencia socioambiental, esto indicó tensiones entre la política del sector y las demandas sociales.

Palabras clave

Planificación, Periferia, Servicios públicos, Agua potable y desagües cloacales

Recibido

29 de octubre de 2024

Aceptado

17 de junio de 2025

Introducción

La planificación de servicios de agua y saneamiento en áreas metropolitanas representa un desafío persistente, marcado por la intervención de múltiples actores, escalas institucionales y condiciones de desigualdad territorial. En las últimas décadas, el crecimiento urbano en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) ha provocado una demanda sostenida de servicios básicos y ha generado impactos significativos sobre los acuíferos y cuencas que abastecen a la región. Esta situación revela tensiones en la forma en que se planifica, financia y brinda infraestructura en contextos periurbanos.

El conurbano bonaerense alberga cerca de un tercio de la población argentina y concentra una porción significativa de las actividades económicas, industriales y de servicios del país. Su dinámica territorial está condicionada por procesos de expansión periférica que tendieron a desbordar la capacidad de respuesta de los organismos responsables de servicios esenciales. En este marco, la planificación de los servicios de agua aparece como una dimensión crítica para garantizar el derecho a la ciudad y promover una urbanización más equitativa y sustentable.

Se propone analizar los avances alcanzados en la planificación de dichos servicios en el área de cobertura ampliada de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), con foco en los partidos de Escobar, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón y San Miguel, integrados a la concesión entre 2015 y 2022.

Este artículo parte de la hipótesis que, en los avances de cobertura en contextos de rápido crecimiento poblacional, como el área ampliada de AySA se manifiestan tensiones a considerar en la planificación. El traspaso en 2015 de todos los servicios a AySA[1] no logró incorporar condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas e institucionales preexistentes, hecho que impidió hacer frente a las transformaciones del territorio en cuestión.

El trabajo recupera enfoques provenientes del campo de las Ciencias Sociales, la geografía crítica y la planificación urbano-regional; desde esta perspectiva interdisciplinaria se buscó aportar elementos para una lectura situada de la planificación del agua y sus servicios en áreas de reciente incorporación a sistemas formales de prestación.

Este artículo se organiza en cinco partes; tras esta introducción, se presenta el marco teórico y metodológico; luego, se repasan los ciclos de prestación con hincapié en el área ampliada, se analiza la evolución de la cobertura en relación con la dinámica poblacional y finalmente, se exponen conclusiones.

Apartado teórico-metodológico

Para abordar el objetivo de investigación se requiere una reflexión crítica sobre la planificación territorial, urbana y local en sentido amplio, junto con una actualización conceptual sobre nociones clave como periurbano, desarrollo desigual, política pública y acción estatal. Renovadas en los últimos 25 años, estas categorías resultan esenciales para comprender la complejidad de planificar servicios públicos[2] en municipios periféricos.

La planificación, en especial del agua y las cloacas, puede abordarse desde distintos enfoques. Una visión tradicional, de orientación técnica, la concibe como un conjunto de herramientas metodológicas dispuestas en etapas –diagnóstico, propuesta, implementación y evaluación– que permiten intervenir racionalmente sobre el territorio y promueven la participación activa de la población (Bombarolo y Fernández Álvarez, 2018; Vigliocco, 2004). Aunque estas líneas reconocen que los problemas son multidimensionales y multiescalares, tienden a ser rígidas debido a su carácter secuencial y su dificultad de adaptarse a las temporalidades de la urbanización, que no siempre coinciden con los ritmos de la planificación formal.

Otra línea de interpretación concibe la planificación como una construcción social y política, atravesada por relaciones, tensiones y disputas de poder (Corti, 2015 y 2012; Cirio, 2014; Kullock, 2010). Desde esta mirada, planificar no es sólo aplicar instrumentos técnicos, sino participar de un proceso de negociación en el que diversos actores disputan sentidos, recursos y modos de intervenir sobre el territorio. Se trata de un proceso históricamente situado, moldeado por prioridades institucionales, marcos ideológicos y relaciones sociales desiguales.

Ambas perspectivas aportan elementos relevantes. En este trabajo se parte de una concepción que integra lo técnico, lo político y lo ideológico, entendiendo que la planificación articula diferentes escalas y formas de intervención. En línea con Jorge Blanco (2009), se sostiene que las escalas no deben entenderse como niveles fijos o exclusivamente administrativos, sino como construcciones sociales que condensan dimensiones históricas, políticas, ambientales e institucionales. Bajo esta lógica, los límites jurisdiccionales –como los ejidos municipales o los límites de cuenca– no alcanzan para explicar procesos territoriales que se configuran a partir de vínculos, superposiciones y conflictos entre actores con intereses diversos.

Así entendida, la planificación opera como un dispositivo político (Catenazzi, 2017), atento a las redes de actores que actúan sobre el territorio y con capacidad para promover nuevas formas de articulación interterritorial (Ciccolella, 2012; Mignaqui, 2012a y 2012b; Ciccolella y Mignaqui, 2008). Esta mirada resulta útil para analizar la expansión de servicios públicos en contextos fragmentados como la RMBA; donde convergen infraestructuras dispares, niveles múltiples de gobierno y demandas sociales heterogéneas.

Esta concepción se vincula con la noción de periurbano, que remite a espacios de transición donde coexisten racionalidades, actores e instituciones diversas. La periferia desafía los esquemas tradicionales de planificación y obliga a revisar instrumentos, temporalidades y prioridades ante problemas complejos que no encajan en marcos normativos rígidos ni en abordajes sectoriales aislados. En esta línea, el concepto de interfaz periurbana, desarrollado por Adriana Allen (2003a; 2003b), permite caracterizar al conurbano bonaerense –y en particular a los partidos incorporados a AySA– como territorios donde se entrelazan dimensiones rurales y urbanas (sociales, físicas, económicas, ambientales e institucionales).

Allen, Dávila y Hofmann (2005) identifican tres características centrales de esta interfaz. En primer lugar, la heterogeneidad ecológica, que se expresa en un mosaico de ecosistemas y usos del suelo. En segundo lugar, la diversidad socioeconómica, que habilita el análisis de formas variadas de organización y acceso a recursos. En tercer lugar, la superposición institucional, producto de la intervención de múltiples niveles de gobierno con competencias poco articuladas (Dávila, 2003). En conjunto, estas dimensiones configuran un espacio intersticial que, aunque escapa a las lógicas formales de planificación, resulta clave para comprender las dinámicas de expansión urbana y provisión de servicios.

La definición de periferia adoptada, también se apoya en los aportes de Blanco (2007) sobre el territorio como construcción social atravesada por relaciones de poder y procesos de producción del espacio. Desde esta perspectiva, las configuraciones periféricas no son casuales, sino resultado de trayectorias históricas de desarrollo urbano desigual. En esta misma línea, Carlos De Mattos (2010) propone la noción de metamorfosis urbana para dar cuenta de transformaciones estructurales que modifican las formas y funciones de la ciudad más allá de su crecimiento físico. Este proceso da lugar a paisajes fragmentados, donde coexisten áreas bien equipadas con sectores excluidos del acceso a servicios básicos, consolidando una geografía urbana jerarquizada que reproduce desigualdades estructurales.

Estas tensiones permiten vincular la fragmentación territorial con el papel del Estado y la formulación de políticas públicas. Lejos de ser neutras, las intervenciones estatales se despliegan sobre territorios conflictivos y desiguales. Según Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell (1995), la acción estatal se expresa en formas de intervención, decisiones y omisiones que responden a una direccionalidad normativa. Carlos Hugo Acuña y Mariana Chudnovsky (2017) amplían esta mirada al señalar que las políticas públicas se activan cuando ciertos problemas logran adquirir relevancia para los decisores, dando lugar a procesos de diagnóstico, formulación y acción.

Gastón Cirio (2014), complejiza esta visión, al entender la política pública como una práctica social conflictiva, donde confluyen múltiples intereses, disputas y relaciones de poder. En este sentido, las decisiones estatales no surgen de un proceso puramente técnico o normativo, sino que son resultado de interacciones que configuran y son configuradas por el territorio.

Vincular planificación, escala, periferia, desarrollo desigual y acción estatal brinda un marco analítico para el estudio de servicios y territorios metropolitanos complejos. Esta articulación de categorías es clave para comprender cómo y por qué determinadas estrategias logran (o no) mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios en los partidos incorporados a AySA.

Metodológicamente se combinan herramientas cuali-cuantitativas. Se emplea el análisis documental para reconstruir procesos de gestión estatal, marcos normativos e instrumentos de planificación; entrevistas biográficas a actores clave (institucionales, sociales y económicos) para indagar en trayectorias, prácticas e intereses; y análisis estadístico y georreferenciado para cuantificar-cualificar avances en cobertura y analizarlos espacialmente.

El procesamiento de la información se organiza en torno a las categorías de planificación, escala, periferia, desarrollo desigual, acción estatal y política pública, buscando identificar transformaciones: continuidades, rupturas y formas particulares, que estas categorías asumen en los ciclos de planificación-prestación de la provincia de Buenos Aires (PBA) especialmente en los nueve partidos transferidos a AySA entre 2015 y 2022.

Desde el origen del servicio público hasta su re-estatización: las cuatro etapas de evolución del sector

Para restituir la evolución del sector, organizamos el análisis en cuatro etapas –o ciclos– que abarcan desde el origen de los primeros planes de agua hasta la transferencia de municipios a la órbita de AySA.

La primera etapa inició durante el crecimiento de la urbanización y el primer plan de provisión de agua dentro de la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuando la planificación urbano-territorial y sectorial comenzó a tomar forma bajo el influjo del urbanismo higienista de fines del siglo XIX y principios del XX. Este modelo de carácter multidisciplinario –aunque realizado especialmente por ingenieros y agrimensores–, fue clave en la construcción del aparato estatal y en la configuración de un espacio urbano organizado. El cientificismo también caracterizó este tipo de planificación, influyendo en el uso de instrumentos urbanísticos –como los planes de sector– que ayudaron a guiar la provisión y expansión de servicios.

La fiebre amarilla de 1867 resaltó la necesidad de una intervención pública sólida en la infraestructura sanitaria, lo que llevó a diseñar cinco planes que abordaron aspectos técnico-sanitarios característicos de la ciudad de fines del siglo XIX.

La trayectoria de los distintos planes de saneamiento ha sido ampliamente reconstruida por Luis Babbo (2019 y 2018). El primero de ellos –el Plan Coghlan–, diseñado en 1869 por el ingeniero Juan Coghlan, proyectaba el suministro de agua para un área habitada por 170 mil personas y sentó las bases de una infraestructura adecuada para la época.

El siguiente plan se llevó adelante entre 1871-1905. Fue el Plan para el Radio Antiguo o 1ra Cloaca Máxima[3], diseñado por John Frederick Bateman, que introdujo el abastecimiento de agua desde el Río de La Plata. Este plan contempló redes de captación de agua y un sistema de cloacas que descargaba al mismo río, incluyendo importantes equipamientos que todavía están en funcionamiento. A pesar de las proyecciones de población de Bateman, las obras se prolongaron durante 35 años y quedaron rápidamente desfasadas ante un crecimiento poblacional que superó las expectativas.

Entre 1908-1922, Agustín Gonzáles presentó un tercer plan: el Proyecto Radio Nuevo o 2da Cloaca Máxima, que constituyó un cambio significativo al separar las redes de cloacas y desagües pluviales, optimizando inversiones y adaptándose a nuevas necesidades urbanas.

Los primeros tres planes no sólo sentaron las bases para el abordaje del saneamiento urbano, sino que también evidenciaron –en el ámbito de la ciudad y su incipiente periferia– la necesidad de una gestión centralizada. En respuesta a esta demanda, en 1912, se creó la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación (OSN)[4], que asumió la responsabilidad del abastecimiento de agua y el desarrollo de sistemas de cloacas a nivel nacional. Durante las primeras décadas del siglo XX, OSN logró acompañar el proceso de urbanización mediante lineamientos de planificación sostenidos en el modelo social del agua, que vinculaba el acceso a los servicios con la noción de ciudadanía, más que con un ideal de igualdad (Tobías, 2017; Azpiazu, Catenazzi y Forcinito, 2004).

La primera etapa de prestación y los primeros tres planes estuvo fuertemente marcada por un flujo migratorio masivo, que alcanzó su punto máximo entre 1880 y 1914, y obligó a las políticas públicas de planificación urbana a adaptarse frente al aumento sostenido de la demanda de agua y cloacas derivada del avance de la urbanización.

El Plan Paitoví de 1923 –proyectado por Antonio Paitoví– respondió al boom migratorio, al proyectar servicios de agua y cloacas para 6 millones de personas. Introdujo una concepción metropolitana del saneamiento mediante la construcción de la Tercera Cloaca Máxima y un diseño reticular que superaba límites jurisdiccionales, integraba localidades próximas y aliviaba la sobrecarga de los conductos existentes.

El Plan Distrito Sanitario para el Aglomerado Bonaerense de 1947 concibió una unidad de saneamiento metropolitana que incorporó a los partidos periféricos, cubriendo a 4,6 millones de habitantes. Basado en la centralidad de las plantas existentes, organizó su radio geográfico según la capacidad de producción y tratamiento, avanzando en la integración de ambas redes (Kullock, Catenazzi y Pierro, 2000).

Durante la década del sesenta del siglo pasado, el panorama cambió. El campo de la planeación y la política urbana fue perdiendo capacidad para conducir el proceso de urbanización, optando por intervenciones parciales y desestimando enfoques estructurales (Di Virgilio y Vio, 2009). Este encuadre profundizó la expansión desigual de la ciudad de Buenos Aires, reforzando patrones de segregación y exclusión, especialmente en materia de acceso al agua, en contextos marcados por la vulnerabilidad, la irregularidad y la degradación socioambiental (Mignaqui, 2012b).

La provisión de agua y cloacas se sostuvo mayormente mediante prácticas de infraestructura y servicios tipo by-passing (Babbo, 2018, citando a Graham y Marvin, 2002), con incipientes impactos negativos sobre las condiciones de habitabilidad y salud, tanto dentro como fuera de las viviendas.

En los sesenta comienza el fin del modelo social del agua, que marcó un antes y un después en el proceso de crecimiento y consolidación de la urbanización metropolitana, produciendo un tejido periférico disperso, de baja densidad y con bajo o nulo acceso a servicios básicos, respecto a áreas centrales. Se acentúa el desbalance entre extensión de redes y crecimiento poblacional (Azpiazu y Forcinito, 2004), obligando a revisar la premisa de estructurar el crecimiento urbano mediante las redes técnicas (Catenazzi, 2017). Las instancias de planificación presentan dificultades de lectura debido a su carácter lineal y a la marcada diferencia entre las etapas de planificación y gestión. Dificultades reflejadas en el accionar de OSN que comenzó a enfrentar limitaciones vinculadas a su capacidad de adaptarse a dinámicas urbanas y necesidades locales cambiantes.

Una década después, la planificación tampoco logró responder a las necesidades de un área metropolitana en constante expansión. Por su parte, los gobiernos de facto implementaron un enfoque de planeación centrado en proyectos de gran escala, pero fragmentado y sin visión integral.

En términos ambientales, la contaminación del agua influyó no sólo en los partidos transferidos, sino en buena parte de la PBA. Trabajos como el de Fernando Isuani (2010) indicaron que la contaminación del agua dentro de dicha provincia empezó a conformarse como un proceso irreversible, que desbordaba a los poderes públicos y que daba cuenta de una complejidad sin antecedentes. Esta problemática fue ganando terreno en la agenda de la política ambiental en general y en la política del sector en particular, principalmente a partir de un importante número de evaluaciones y, en menor medida, de modalidades de intervención y regulación.

Justamente, en términos de debate ambiental, los sesenta y los setenta fueron décadas movilizadoras en la escala internacional. Desde el informe Meadows (1972), hasta la 1ra Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (celebrada en la ciudad de Estocolmo durante el mismo año). Ambos, pusieron en agenda pública, la finitud de recursos naturales, los graves peligros de la contaminación y los cuestionamientos alrededor de los sistemas económicos fundados en el crecimiento ilimitado (Svampa y Viale, 2020).

La expansión de barrios cerrados en la periferia profundizó la fragmentación urbana y promovió una lógica de clustering (Babbo, 2018, citando a Graham y Marvin, 2001) o archipiélagos (Lentini, Regueira y Tobías, 2022, citando a Bakker, 2003). Estas urbanizaciones, muchas veces ubicadas junto a cursos de agua propensos a inundaciones, enfrentaron escaso control estatal y solían vulnerar los procedimientos administrativos (Pintos y Narodowski, 2012). La falta de criterios ambientales en su diseño, especialmente al alterar cauces y cotas de inundación, intensificó los anegamientos que afectaron, especialmente, a sectores periurbanos aledaños.

Es así que, en la RMBA, se gestó un proceso de polarización, en el que las necesidades se concentraron en territorios desprovistos de recursos, mientras que los recursos se acumularon en áreas sin necesidades (Pírez, 2005).

En los años setenta, aunque OSN seguía siendo un actor central, la provincia también contó con otras entidades como la Dirección de Obras Sanitarias (DOS), reemplazada en 1973 por la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA). Esta última tuvo un rol clave en la expansión del servicio en áreas no cubiertas por OSN, en un contexto de reformas neoliberales y crecimiento poblacional, asumiendo funciones operativas y de control (Cáceres y Carbayo, 2013).

A pesar de los estudios sobre la historia del servicio de agua y cloacas y de OSN, persiste un vacío en la investigación sobre la historia del servicio en la PBA, especialmente en las áreas periféricas. Estos municipios constituyen un caso representativo para observar cómo se reconfiguran las políticas públicas en territorios históricamente postergados en materia de infraestructura.

Con el retorno a la democracia en los años ochenta, se reconoció la necesidad de integrar los esfuerzos de planificación, aunque nuevamente la escasez de recursos económicos limitó el avance de las redes de agua y saneamiento.

La década del ochenta también fue un momento de fuertes críticas y pérdida de reputación de la planificación (Ciccolella y Mignaqui, 2008; Ciccolella, 2012).

El desfinanciamiento estatal, producto de la crisis económica y la herencia de la última dictadura militar, deterioró la cobertura y calidad del servicio de agua. En ese contexto, se impulsó internacionalmente la participación privada como vía para mejorar los indicadores sociales (Cáceres y Carbayo, 2013).

La segunda etapa implicó la descentralización de los servicios hacia provincias y municipios bonaerenses, sin asegurar recursos ni capacidades suficientes para su gestión (Acuña y Chudnovsky, 2017). Mientras algunas jurisdicciones siguieron bajo control nacional, otras asumieron responsabilidades con escasa experiencia técnica y sin financiamiento, lo que profundizó la fragmentación institucional, agravada por la salida de personal de OSN y restricciones fiscales (Mignaqui, 2012b; Catenazzi, 2004).

La tercera etapa sentó las bases para la privatización de los servicios de agua, consolidada en los años noventa bajo un modelo neoliberal y un patrón urbano “elitista y banal” (Ciccolella y Mignaqui, 2008), en un contexto de debilitamiento estatal frente a las transformaciones territoriales (Ciccolella, 2012).

El Estado nacional impulsó la privatización de los servicios de agua y saneamiento como parte de las reformas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington. Las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Nacional, y también provincial, habilitaron la privatización del servicio, que en 1999 llevó a conceder AGOSBA a Aguas del Gran Buenos Aires SA (AGBA) y Azurix Buenos Aires SA (ABA), bajo la Ley N.° 11820 (1996) con el Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses (ORAB) como regulador, estructurando las concesiones como unidades de negocio centradas en el canon y la inversión según un Programa de Obras y Expansión del Servicio (POES).

El modelo privatizador pronto mostró sus límites: con escasas inversiones y débil control estatal, ABA y AGBA incumplieron metas, especialmente en áreas vulnerables. No se revirtieron las desigualdades ni se garantizaron condiciones sostenibles del servicio (Cáceres y Carbayo, 2013).

Estos avatares derivaron en un proceso de acumulación por desposesión que excluyó del acceso regular a bienes y servicios urbanos a amplios sectores pobres, especialmente en periferias latinoamericanas (Harvey, 2021). Frente a este despojo, muchas familias recurrieron a redes alternativas sostenidas por la solidaridad y la necesidad (Cáceres, 2014; Cáceres y Carbayo, 2013; Allen, Dávila y Hofmann, 2005), desplegando diversas estrategias de supervivencia y mejora del hábitat cotidiano (Auyero y Servián, 2023).

Ante la debilidad institucional y presupuestaria en materia de planificación, los movimientos sociales impulsaron procesos como la Producción Social del Hábitat (PSH), reconocida en América Latina por organismos internacionales y actores territoriales (Ortiz Flores, 2015). Originada en sectores excluidos del acceso formal al hábitat (Enet, 2022), la PSH promovió formas de urbanización en áreas periféricas y ambientalmente riesgosas que tendieron a incrementar la presión sobre infraestructuras existentes (Tobías, 2017).

Las críticas a las políticas urbanas neoliberales impulsaron la necesidad de reconstruir el rol del Estado, redefinir los instrumentos de planificación y retomar la inversión pública en infraestructura, así como superar la persistencia de políticas focalizadas, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de estrategias sostenidas de integración territorial (Mignaqui, 2012b).

La cuarta y última etapa se inició con la re-estatización de los servicios de agua y cloaca, un proceso que comenzó en 2002 con la creación de Aguas Bonaerenses SA (ABSA)[5] de escala provincial, una empresa de mayoría estatal que asumió las concesiones anteriormente gestionadas por ABA y AGBA. Aunque mantuvo los contratos originales, se flexibilizaron las metas de inversión y expansión, priorizando urgencias territoriales tras años de desinversión. En 2003, se aprobó un nuevo marco regulatorio provincial (Decreto N° 878/03) para adecuar la prestación al nuevo escenario.

Hasta 2015, ABSA concentró la gestión en una amplia porción del territorio bonaerense, bajo el seguimiento del Organismo de Control del Agua en la provincia de Buenos Aires (OCABA). Sin embargo, su desempeño fue objeto de críticas por parte de usuarios y gobiernos locales, lo que reabrió el debate sobre el rol del Estado y la necesidad de reorganizar el sistema.

En este contexto se inicia, desde 2015, un nuevo proceso de traspaso hacia la empresa pública de servicios AySA de escala nacional.

AySA fue creada en 2006 por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y ratificada por la Ley N.º 26100 (2006). Su área original de concesión se abastecía principalmente con agua superficial del Río de la Plata, potabilizada en plantas y distribuida a través de una red subterránea que conectaba con estaciones elevadoras. La gestión de la empresa era controlada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

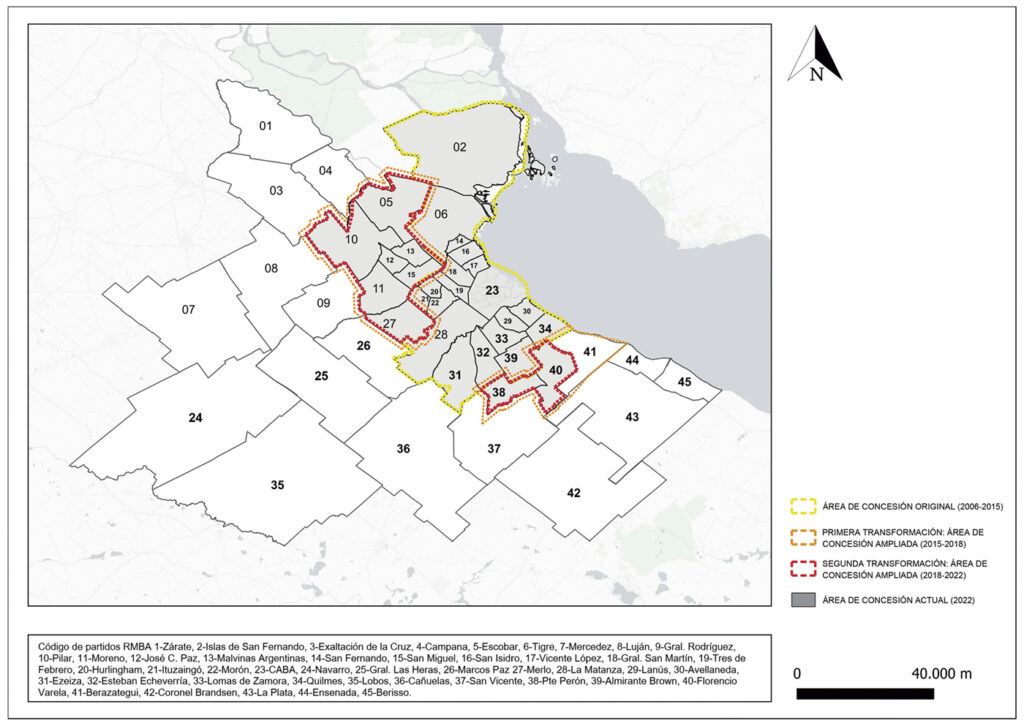

En la última década, AySA impulsó transformaciones significativas, ampliando sus servicios hacia áreas periurbanas del segundo y tercer cordón del conurbano y fortaleciendo su papel como actor metropolitano, al tiempo que evidenció la necesidad de comprender el sistema en su integralidad (Bereciartua et al., 2018). Entre 2015 y 2022, ABSA transfirió a AySA los servicios de agua y cloacas en ocho municipios del AMBA, incluyendo Escobar, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Miguel (Figura 1).

Nueva área de concesión de AySA (2015-2022).

Fuente: elaboración propia en base a información provista por la empresa AySA (2022).

En 2018, el partido de Pilar fue transferido a AySA desde la concesionaria Sudamericana de Aguas SA[6]. Además, en el caso de José C. Paz, ABSA sólo traspasó el servicio de agua, dejando fuera el de cloacas. Por último, el traslado de Berazategui nunca se concretó, y los servicios quedaron bajo la gestión del gobierno municipal y prestadores locales (Agencia de Planificación, 2017).

Como resultado de esta transferencia a gran escala, la planificación en AySA experimentó cambios sustanciales. La incorporación de los nueve municipios duplicó su área de concesión, pasando de 1.810 km2 a 3.490 km2. Además, la población atendida aumentó un 40%, pasando de 7.792.156 a 11.207.336 de habitantes. Con estos cambios, la empresa se consolidó como una de las mayores proveedoras de agua y cloacas del mundo.

El traspaso de los servicios abrió espacios de coordinación, pero también generó tensiones político-institucionales. En 2016, la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) impulsó la creación de la Mesa Metropolitana del Agua (MMA), integrada por organismos nacionales, provinciales y empresas prestatarias. Su rol fue clave para articular diagnósticos y consensos en torno al nuevo papel de AySA. Aunque se disolvió en 2019, sus principales promotores fueron actores centrales en la ampliación de la concesión[7]. Así lo expresó un especialista del sector al referirse al rol desempeñado por la MMA: “la Mesa Metropolitana del Agua impulsó la realización de un relevamiento inicial, que AySA apoyó plenamente, ya que heredaba un pasivo más que un activo, con deudas sociales y técnicas significativas” (Entrevista a especialista en el sector del agua de Argentina, junio 2023).

Durante la etapa inicial de diagnóstico promovida por la MMA, AySA identificó múltiples condicionantes físicos y técnicos que afectaban la prestación de los servicios transferidos. Los informes registraron disparidades en la cobertura, el estado y la calidad de las infraestructuras heredadas, con equipamientos obsoletos, abandonados o emplazados en zonas inundables y ambientalmente vulnerables. Las diferencias entre los criterios técnicos de ABSA, Sudamericana SA y AySA dificultaban la compatibilización de las instalaciones. Además, se verificaron deficiencias en la conectividad de los sistemas de reclamos, en la gestión de vuelcos industriales y en el cumplimiento de normas de higiene y seguridad laboral, así como una elevada presencia de conexiones informales, tanto en sectores populares como en grandes desarrollos inmobiliarios.

El diagnóstico también puso en evidencia fuertes condicionantes sociales, ambientales y económicos. La expansión urbana informal, la precariedad habitacional y el deterioro progresivo de la calidad del agua subterránea afectaron desproporcionadamente a los sectores más empobrecidos, especialmente en zonas sin cobertura formal, donde se dependía de perforaciones de baja profundidad. La contaminación hídrica por residuos sólidos, la falta de mantenimiento barrial y la exposición a pasivos ambientales agravaron las desigualdades territoriales. La crisis sanitaria por el virus COVID-19 de 2020-2021 profundizó estas brechas: las dificultades para garantizar el acceso a agua segura y el hacinamiento residencial impidieron cumplir con las medidas de aislamiento (Maceira et al., 2020) y afectaron especialmente a mujeres e infancias al asumir una mayor carga en el acceso, acarreo y gestión cotidiana del agua (Fernández Bouzo y Tobías, 2020).

Desde el punto de vista institucional y político, el traspaso de los servicios reveló serias limitaciones en la planificación previa. Si bien se promovieron espacios de coordinación como la MMA, y se involucraron trabajadores y equipos técnicos locales, el proceso de toma de posesión evidenció que los recursos existentes eran insuficientes frente a la magnitud del pasivo técnico, social y ambiental heredado. Las diferencias entre los marcos regulatorios, la escasa actualización de la información sobre conexiones y la falta de instrumentos de planificación en la gestión de ABSA forzaron a AySA a priorizar la elaboración de planes operativos para asumir la nueva concesión.

En resumen, pese a la abundancia hídrica que caracterizaba a la periferia bonaerense, los actores de la planificación y prestación previa al traspaso no garantizaron un suministro adecuado, salubre, aceptable, accesible y asequible para toda la población.

A continuación, se presenta una matriz (Cuadro 1) que sintetiza los principales cambios y continuidades de los ciclos de prestación en la PBA, con especial atención en los partidos transferidos.

En la siguiente sección, se detallan los avances posteriores de AySA en materia de cobertura y la relación con la variación poblacional de los nuevos partidos.

Área ampliada de AySA: avances en la cobertura de agua y saneamiento en relación con el crecimiento poblacional

Los avances en la cobertura de AySA, desde la expansión de su concesión, se desarrollan en un escenario profundamente desigual. Incluso entre los partidos de la concesión original, sólo algunos –como CABA, Vicente López o San Isidro– alcanzan actualmente tasas de cobertura cercanas al 100%. En cambio, otros como Ituzaingó o Ezeiza presentan niveles bajos, revelando que el rezago no es exclusivo de los nuevos partidos.

En este contexto, donde crece la población y no se alcanza la cobertura plena, es fundamental ampliar el diagnóstico al resto de la concesión y conocer la realidad del área ampliada. Esto implica calcular cómo ha evolucionado la cobertura pública en dicha porción del territorio, y establecer posibles relaciones entre accesibilidad y variación poblacional.

Si bien las diferencias en las unidades de análisis[8] entre los censos de 2010 y 2022 dificultan una comparación precisa de las estadísticas de cobertura de agua, reflexionar sobre estas limitaciones resulta clave para entender la evolución de las políticas públicas y orientar mejoras hacia un acceso más equitativo y sostenible en áreas urbanas, periurbanas y rurales.

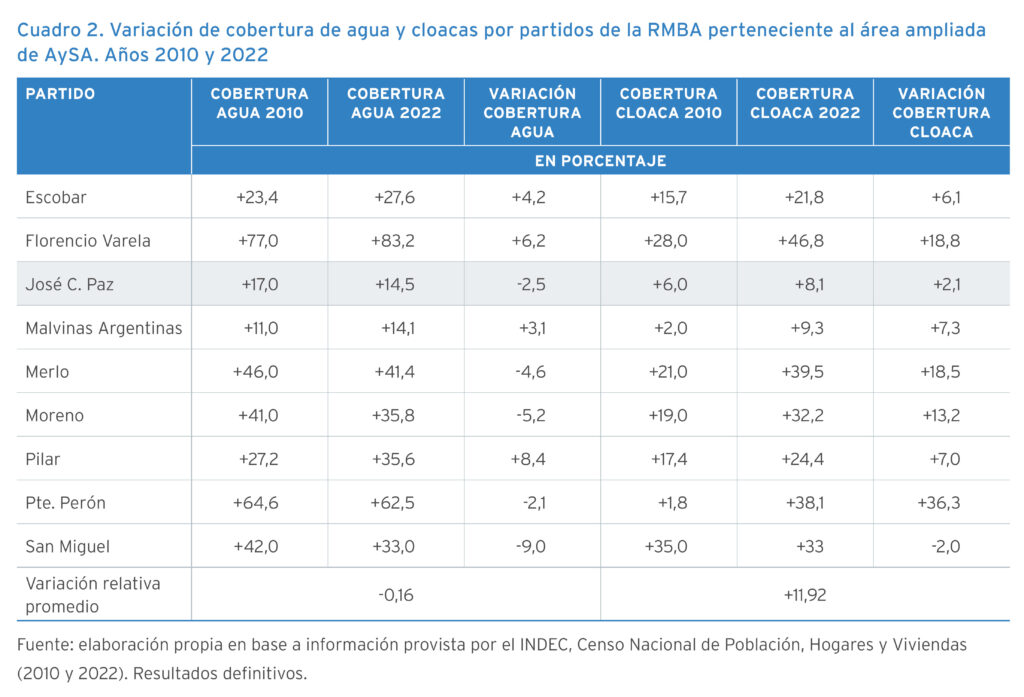

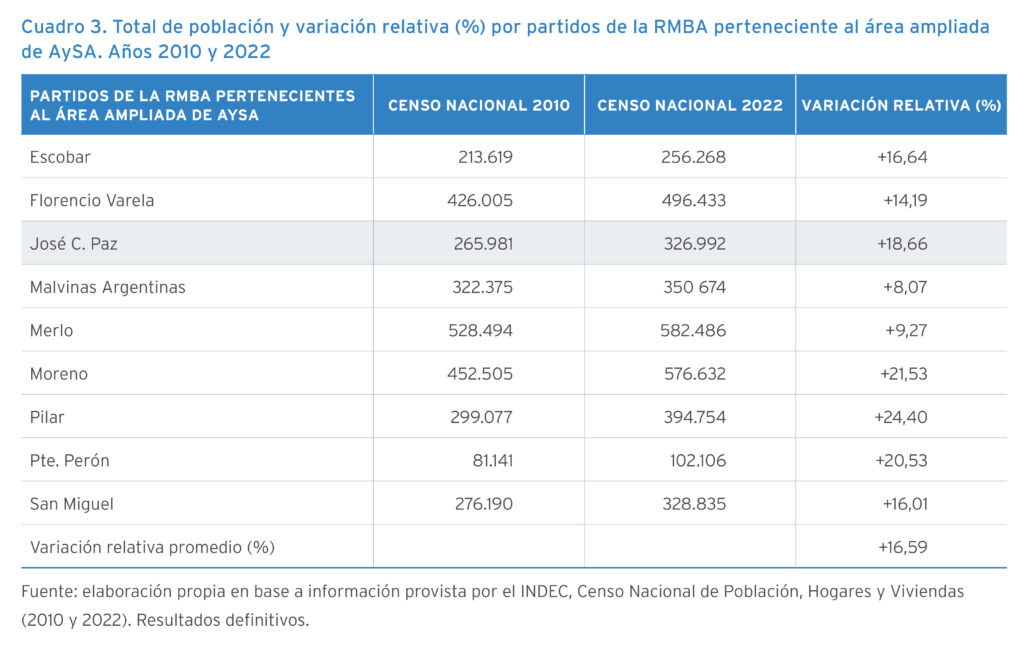

Aclarado esto, el análisis de la variación en la cobertura en los nueve partidos da cuenta de una situación mucho más crítica (INDEC, 2010-2022). No obstante, a pesar de las dificultades metodológicas encontradas, al comparar las variaciones entre los censos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de 2010 y 2022 se logró determinar la variación de cobertura (Cuadro 2) y su vínculo con la variación poblacional (Cuadro 3).

El análisis de la evolución conjunta entre cobertura de servicios y crecimiento poblacional revela una serie de tensiones persistentes entre la expansión demográfica y la capacidad de la infraestructura para acompañar dicho proceso.

Entre 2010 y 2022, la cobertura de agua potable se redujo en la mayoría de los casos, mientras que el servicio cloacal, aunque registró mejoras en casi todos ellos –con la excepción de San Miguel–, partió de niveles extremadamente bajos. Lo que pone de relieve la persistente precariedad en el acceso a estas infraestructuras.

El área ampliada de la concesión registró un crecimiento poblacional cercano al 17%, con picos en municipios como Pilar (24,4%), Moreno (21,5%) y Presidente Perón (20,5%), más del doble que el experimentado en el área original. Sin embargo, en varios partidos transferidos, esta expansión no fue acompañada por mejoras equivalentes en el acceso a servicios.

El caso de José C. Paz ilustra con claridad esta desarticulación. Su población creció un 18,66% entre 2010 y 2022, pero en el mismo período la cobertura de agua descendió del 17% al 14,5%, y la cloaca apenas aumentó del 6,1% al 8,1%. Esta brecha persistente evidencia una insuficiencia crítica en la provisión de infraestructura básica.

Situaciones similares se observan en Merlo y Moreno, que registraron aumentos poblacionales entre el 9,27% y 21,5%, respectivamente. En Merlo, pese al crecimiento poblacional, la cobertura de agua cayó un 4,6%. No obstante, la expansión de la red cloacal fue significativa: la cobertura aumentó un 18,5%, lo que sugiere un esfuerzo sostenido por atender el déficit histórico en infraestructura sanitaria. En el caso de Moreno, la población aumentó un 21,5% mientras la cobertura de agua se redujo un 5,2%, aunque la cobertura de cloacas se incrementó en 13,2%, mostrando un patrón de compensación parcial.

El caso de Presidente Perón también resulta relevante: con un aumento demográfico del 20,5%, la cobertura de agua descendió levemente (2,1%), pero la cobertura cloacal creció de forma notable, pasando del 1,8% al 38,1%. Este comportamiento sugiere una priorización en la expansión del saneamiento frente a un contexto de rápido crecimiento poblacional.

En contraste, Florencio Varela presenta uno de los cuatro ejemplos donde se logró mejorar simultáneamente la cobertura de ambos servicios en un contexto de fuerte expansión demográfica (14,2%). La cobertura de agua se incrementó un 6,2% y la de cloacas un 18,8%, lo que refleja una política de intervención sostenida, posiblemente apoyada en planes urbanos más estables y en una articulación institucional más consolidada.

Otros municipios como Escobar, Malvinas Argentinas y Pilar también registraron aumentos poblacionales significativos (16,6%, 8,1% y 24,4%, respectivamente), pero las mejoras en la cobertura de agua fueron más limitadas, oscilando entre el 3,1% y el 8,4%. En estos tres partidos, si bien hubo avances en las redes cloacales, los incrementos fueron moderados (entre 6,1% y 7,3%) e insuficientes para acompañar plenamente la expansión demográfica. Estos datos evidencian que el ritmo de ampliación de la infraestructura en estos partidos no ha sido suficiente para cubrir la demanda generada por el crecimiento poblacional.

Finalmente, San Miguel constituye una excepción por partida doble. A pesar de haber registrado un crecimiento poblacional del 16,1%, la cobertura de agua se redujo (del 42% al 33%) y la cobertura de cloacas también descendió (del 35% al 33%). Este comportamiento sugiere la existencia de otros factores estructurales que limitan la expansión de redes, posiblemente relacionados con restricciones territoriales o problemas en la gestión local de las infraestructuras.

En conjunto, estos datos permiten observar que en la mayoría de los partidos el crecimiento poblacional ha sido más rápido que la capacidad de expansión de las redes de servicios básicos. Aunque en algunos casos se logró acompañar parcialmente la expansión demográfica, el acceso al agua potable presenta mayores rezagos. Esta disparidad refleja, tanto condiciones iniciales deficitarias en materia de infraestructura, como insuficiencia de estrategias de inversión y planificación para garantizar el acceso equitativo al servicio básico en el marco de un proceso de urbanización acelerada.

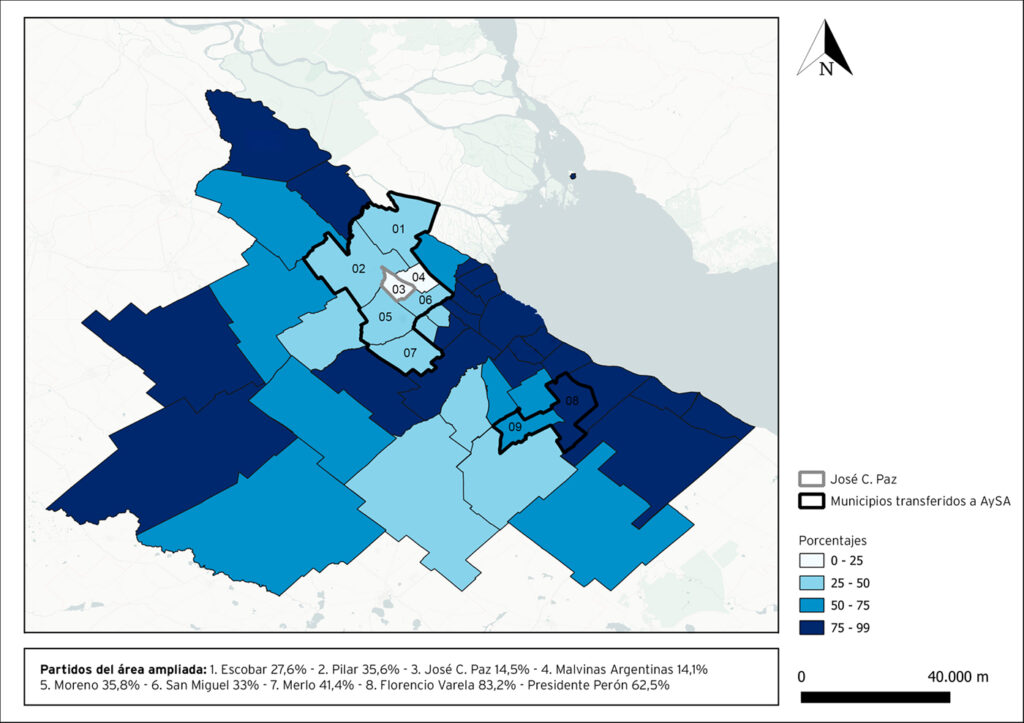

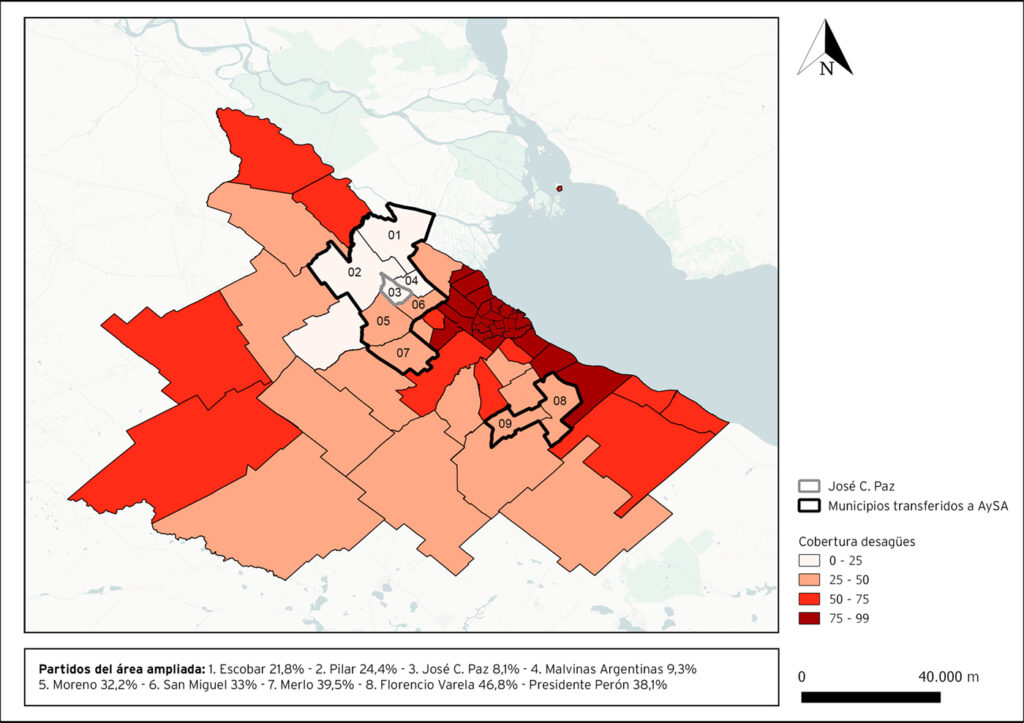

A su vez, los mapas (Figura 2, y Figura 3) muestran una fuerte desigualdad en la localización de la cobertura de agua y cloacas entre los partidos recientemente transferidos. La mayor cobertura se concentra en la región sudeste y sudoeste, especialmente en Florencio Varela y Presidente Perón. En contraste, José C. Paz y Malvinas Argentinas registran los valores más bajos de acceso a agua y cloacas por red. La distribución espacial evidencia un patrón persistente de infraestructura insuficiente en los partidos del norte y noroeste del área ampliada de concesión.

Porcentaje de viviendas particulares con cobertura de agua para beber y cocinar por red pública por partido.

Fuente: elaboración propia en base a información contenida en el informe Indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, elaborado por el INDEC (2023).

Porcentaje de viviendas particulares con cobertura de desagüe del inodoro del baño a red pública por partido.

Fuente: elaboración propia en base a información contenida en el informe Indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, elaborado por el INDEC (2023).

Conclusiones

El propósito del artículo fue indagar en la evolución reciente de la planificación de los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires, focalizándose en los nueve municipios del conurbano bonaerense transferidos a la empresa AySA entre 2015 y 2022. A través del análisis de las dimensiones sociales, ambientales, económicas, políticas e institucionales se buscó comprender en qué medida las estrategias implementadas lograron ampliar el acceso al servicio, en contextos de rápido crecimiento poblacional, identificando avances y retrocesos en la accesibilidad frente a las nuevas demandas periurbanas.

A partir de la investigación realizada se identificó que los nueve partidos continúan enfrentando condiciones de precariedad y desigualdad. Los hallazgos permiten corroborar que los avances de cobertura en contextos de rápido crecimiento poblacional, como el área ampliada de AySA, expresan tensiones que interpelan a la planificación. El traspaso no logró incorporar condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas e institucionales preexistentes, hecho que impidió hacer frente a las transformaciones del territorio en cuestión.

En la mayoría de los partidos analizados, el crecimiento poblacional superó el ritmo de expansión de las redes, especialmente en lo referido al acceso al agua potable, lo cual evidencia déficits persistentes que profundizan las desigualdades en la periferia metropolitana. AySA priorizó incorporar a los partidos transferidos en los espacios de coordinación y planificación, por sobre la ejecución concreta de obras de expansión y mejora.

En términos del objetivo propuesto, el artículo logró identificar las principales transformaciones que atravesó la planificación de sector durante el período 2015-2022. A partir del análisis multiescalar de los municipios incorporados a la concesión de AySA, se demostró que: si bien hubo avances importantes –en especial en la expansión de la cloaca de algunos distritos– persisten rezagos críticos, vinculados tanto a las condiciones iniciales de prestación, como a la debilidad de las capacidades instaladas. En suma, este estudio evidencia la necesidad de consolidar estrategias de planificación integral, con temporalidades flexibles, acordes a la transformación del territorio y apropiables por la población, que permitan reducir la brecha estructural a servicios esenciales ■

NOTAS

[1] Hasta 2015, AySA abastecía de servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a 17 partidos de la región metropolitana.

[2] Un servicio público es un bien tangible de consumo colectivo que afecta la calidad de vida de las personas si acaso su disponibilidad y acceso son negados (Rozas Balbontín y Hantke-Domas, 2013).

[3] Aunque el Plan para el Radio Antiguo fue concebido antes que el Plan Coghlan, su ejecución se postergó por disputas técnicas sobre el sistema cloacal (Babbo, 2018). Para facilitar la lectura, aquí se ordenan los planes según su implementación.

[4] La empresa activa entre 1912 y los años noventa, prestó el servicio público de agua y cloaca en la Capital Federal (hoy CABA) y 14 partidos del conurbano. Su trayectoria ha sido ampliamente estudiada (Babbo, 2018 y 2019; Catenazzi, 2017; Tobías, 2017 y 2014; Azpiazu y Basualdo, 2004; Azpiazu y Forcinito, 2002).

[5] Hasta 2015, la superficie de trabajo de ABSA estaba integrada por 44 partidos y 49 localidades.

[6] La concesionaria de agua y saneamiento, enfrentó problemas de infraestructura obsoleta, cobertura desigual y limitaciones en gestión y financiamiento, lo que impactó su desempeño y percepción pública (Agencia de Planificación, 2017).

[7] Entre ellos, la SSRH de la Nación, el ERAS, la Agencia de Planificación, AySA, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA, el OCABA, la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas, ABSA, el ENOHSA y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo – ACuMaR.

[8] Mientras el censo 2010 utiliza la unidad hogares, el censo 2022 usa la unidad de viviendas particulares.

REFERENCIAS

- Acuña, Carlos Hugo y Chudnovsky, Mariana (2017). 12 notas de concepto para entender mejor al Estado, las políticas públicas y su gestión. CAF.

- Agencia de Planificación (2017). Actas 2017. Ministerio de Obras Públicas. https://www.argentina.gob.ar/apla/transparencia-activa-apla/actas-2017

- Allen, Adriana (2003a). La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo. Cuadernos del CENDES, 20(53), 7-21.

- Allen, Adriana (2003b). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. Environment and urbanization, 15(1), 135-148.

- Allen, Adriana, Dávila, Julio D. y Hofmann, Pascale (2005). Gobernabilidad y acceso al agua y saneamiento en la interfaz periurbana: análisis preliminar de cinco estudios de caso. Cuadernos del CENDES, 22(59), 23-44.

- Auyero, Javier y Servián, Sofía (2023). Cómo hacen los pobres para sobrevivir. Siglo XXI Editores.

- AySA. (5 de junio de 2025). aysa. [Tipo de contenido: página web]. https://www.aysa.com.ar/

- Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo (2004). Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales [55-112].

En James Petras y Henry Veltmeyer (comps.), Las privatizaciones y la desnacionalización de América Latina. Prometeo. - Azpiazu, Daniel y Forcinito, Karina (2002, April). Privatisation of the water and sanitation systems in the Buenos Aires Metropolitan Area: Regulatory discontinuity, corporate non-performance, extraordinary profits and distributive inequality. En First PRINWASS project workshop, University of Oxford (Vol. 22623).

- Azpiazu, Daniel; Catenazzi, Andrea y Forcinito, Karina (2004). Recursos públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires (No. 19). Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Babbo, Luis (2019). El territorio del saneamiento en la conformación espacial del Área Metropolitana de Buenos Aires (1871-1941). Registros. Revista De Investigación Histórica, 15(1), 5-21. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/291

- Babbo, Luis (2018). El territorio del saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Técnica, política y capital en la conformación espacial de la ciudad (1871-1941). En Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (ed.), Actas X Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. DUOT. https://dx.doi.org/10.5821/siiu.9111

- Bakker, Karen (2003). Archipelagos and networks: Urbanization and water privatisation in the South. The Geographical Journal, 169(4), 328-341.

- Bereciartua, Pablo; Lentini, Emilio J.; Brenner, Federica; Mercadier, Augusto y Tobías, Melina Ayelén (2018, 21 de marzo). El desafío de la accesibilidad a los servicios de agua potable y saneamiento en los barrios populares de Buenos Aires. Social Innovations Journal, 45. https://socialinnovationsjournal.org/editions/issue-45sp/75-disruptive-innovations/2782-el-desafio-de-la-accesibilidad-a-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento-en-los-barrios-populares-de-buenos-aires

- Blanco, Jorge (2007). Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis geográfico [pp. 37-64]. En María Victoria Fernández Caso y Raquel Gurevich (coords.), Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Editorial Biblos.

- Blanco, Jorge (2009). Redes y territorios: articulaciones y tensiones. Actas del XII Encuentro de Geógrafos de América Latina-EGAL. Montevideo, Uruguay.

- Bombarolo, Félix y Fernández Álvarez, Octavio (2018, diciembre). Planificación urbana participativa. Luces y sombras. Cuestión Urbana, 2(4), 69-87.

- Cáceres, Verónica Lucía (2014). Estrategias de acceso al agua y saneamiento en la periferia del AMBA, Argentina. Revista Sustentabilidad(es), (9), 1-15.

- Cáceres, Verónica Lucía y Carbayo, Adrián Marcelo (2013). La concesión del servicio de agua y saneamiento en la provincia de Buenos Aires, Argentina (1999-2006). Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, VII(11), 6-24.

- Catenazzi, Andrea C. (2017). Cambios y continuidades de la gestión de las redes de agua en el área metropolitana de Buenos Aires. Agua y Territorio, (10), 101-111.

- Ciccolella, Pablo (2012). Revisitando la metrópolis latinoamericana más allá de la globalización. Revista Iberoamericana de Urbanismo, (8), 9-21.

- Ciccolella, Pablo y Mignaqui, Iliana (2008). Metrópolis latinoamericanas: fragilidad del Estado, proyecto hegemónico y demandas ciudadanas: Algunas reflexiones a partir del caso de Buenos Aires. Cuadernos del Cendes, 25(69), 47-68. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082008000300004&lng=es&tlng=es

- Cirio, Gastón (2014). Planificación territorial y acumulación capitalista. Vínculos entre modelos de acumulación y políticas de planificación del territorio argentino 1955-2014. Realidad Económica (286), 93-121. http://www.iade.org.ar/articulos/planificacion-territorial-y-acumulacion-capitalista

- Corti, Marcelo (2015). La Ciudad Posible. Guía para la actuación urbana. Café de las Ciudades.

- Corti, Marcelo (2012, octubre). Apuntes para una guía de las operaciones urbanas. El “paso a paso” de una intervención. https://cafedelasciudades.com.ar/articulos/apuntes-para-una-guia-de-las-operaciones-urbanas/

- Dávila, Julio D. (2003). Enfoques de intervención en la interfase periurbana. Cuadernos del CENDES, 20(53), 23-38.

- Decreto N.º 878/03. Marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la provincia. Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, (24736), 2 de julio de 2003.

- De Mattos, Carlos A. (2010). Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina: de la ciudad a lo urbano generalizado. Revista de Geografía Norte Grande, (47), 81-104.

- Di Virgilio, María Mercedes y Vio, Marcela (2009). La geografía del proceso de formación de la región metropolitana de Buenos Aires. Versión preliminar, 1-20.

- Enet, Mariana (2022, 16 de febrero). ¿Qué es la producción y gestión social del hábitat? AREA. https://area.fadu.uba.ar/debates/enet/

- Fernández Bouzo, María Soledad y Tobías, Melina Ayelén (2020). Los barrios populares a la intemperie: desigualdades socio-espaciales, salud ambiental y ecofeminismos en el AMBA. Ensambles, 7(13), 12-42.

- Graham, Steve y Marvin, Simon (2002). Splintering urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. Routledge.

- Harvey, David (2021). Espacios del capitalismo global: Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. Ediciones Akal.

- Instituto Nacional de Estadística y Censos-INDEC (2012). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. Resultados definitivos (Serie B n.º 2). https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Censos-INDEC (2023). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022. Resultados provisionales. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165

- Isuani, Fernando (2010). Sesgos en la política del agua de la Provincia de Buenos Aires. Una mirada sobre los instrumentos de política pública [pp. 97-149]. En Fernando Isuani (ed.), Política Pública y gestión del agua. Aportes para un debate necesario. Prometeo Libros.

- Kullock, David, Catenazzi, Andrea y Pierro, Nilda (2000, agosto). Servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires: surgimiento de su demanda y desarrollo de su resolución; desde el “pozo a balde” hasta la concesión de sus servicios. AREA, (7), 67-79. https://area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA07/07_kullock_et_al.pdf

- Kullock, David (2010). Planificación urbana y gestión social. Reconstruyendo paradigmas para la actuación profesional. Cuaderno urbano, 9(9), 243-274.

- Lentini, Emilio J., Regueira, José María y Tobias, Melina (2022). Los desafíos del acceso al agua y cloaca en áreas vulnerables del AMBA y el impacto en la salud [pp. 290-314]. En Lorena Vecslir, Silvia Grinberg y Anibal Carbajo (eds.), Urbanos. Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias/Fundación UNSAM Innovación y Tecnología.

- Ley N.º 26100. Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 304 del 21 de marzo de 2006 y 373 del 4 de abril de 2006 y la Resolución N.º 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 4 de abril de 2006. Honorable Congreso de la Nación. Boletín Oficial de la República Argentina, CXIV(30.921), 2. 7 de junio de 2006.

- Ley N.º 11820. Servicio de agua corriente. Servicio Público. Honorable Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 11 de setiembre de 1996.

- Maceira, Verónica; Vázquez, Gonzalo; Ariovich, Ana; Crojethovic, María y Jiménez, Carlos (2020). Pandemia y desigualdad social: los barrios populares del conurbano bonaerense en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Revista Argentina de Salud Pública, 12, e12. https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/91

- Mignaqui, Iliana (2012a). Gestión ambiental y desarrollo económico-territorial en la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Escenarios y estrategias en debate. Revista Observatorio Geográfico América Latina, 1-15. https://centrodocumental.acumar.gob.ar/files/original/a4ec1b381794342b68bc51ddbccf570f.pdf

- Mignaqui, Iliana (2012b). Planes y proyectos territoriales: escenarios de la metrópolis planificada. Revista Iberoamericana de Urbanismo, (8), 121-137.

- Ortiz Flores, Enrique (2015). Ciudades del futuro ¿Imperio del dinero o territorio de la gente? [pp. 35-54]. En Teolinda Bolívar Barreto, Jaime Erazo Espinosa y Marcelo Rodríguez Mancilla (coords.), Ciudades en construcción permanente ¿Destino de casas para todos? Ediciones Abya-Yala.

- Oszlak, Oscar y O›donnell, Guillermo (1995). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Redes, 2(4), 99-128.

- Pintos, Patricia y Narodowski, Patricio (2012). La privatopía sacrílega: efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján. FAHCE/UNLP.

- Pírez, Pedro (2005). Buenos Aires: ciudad metropolitana y gobernabilidad. Estudios demográficos y urbanos, 20(3), 423-447.

- Rozas Balbontín, Patricio y Hantke-Domas, Michael (2013). Gestión pública y servicios públicos: notas sobre el concepto tradicional de servicio público. Recursos naturales e infraestructura, (162), 9-70.

- Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2020). El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo. Siglo XXI Editores.

- Tobías, Melina Ayelén (2017). Política del agua, controversias socio-técnicas y conflictos territoriales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2015). [Tesis Doctoral]. Repositorio Digital Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA. https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2440

- Tobías, Melina Ayelén (2014). La reestatización del servicio de agua y saneamiento y la gobernabilidad del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2012). [Tesis de Maestría]. IDAES/UNSAM

- Vigliocco, Miguel Angel (2004). Urbanización y planeamiento. Civilidad.

SECCIÓN DEBATES

Como parte de la discusión académica, invitamos a debatir con las ideas presentadas en este artículo. Si su contribución respeta las reglas del intercambio académico y comprobamos fehacientemente su procedencia, será publicada en línea sin referato. Puede enviarnos su reflexión aquí.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Zuñiga, Clara (2025, mayo-octubre). Planificación de servicios en la periferia del conurbano bonaerense. [En línea]. AREA, 31(2). https://doi.org/10.62166/area.31.2.3392