Phd,, Docente Politecnico di Milano;

Managing Director TotalTool Milano;

Membro Commissione Ministero Istruzione;

Membro del Consiglio Scientifico di AREA

Pubblicato

28 gennaio 2021

L’abitare sospeso

L’abitare sospeso: capire la differenza tra civitas e urbs

Iniziamo il nostro excursus sul concetto di abitare sospeso, proprio dai classici del mondo latino, da una delle radici culturali della nostra storia europea, e proviamo a ricercare quando nell’antichità possano essere successe cose simili a quella che abbiamo vissutoi nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19 . Il punto di comunanza l’ho individuato nell’esilio, meglio ancora nell’atto specifico dell’ostracismo, ovvero quando un soggetto veniva allontanato improvvisamente dalla propria città per motivi di natura politica o ideologica. I classici facevano una differenza tra la civitas e l’urbs. La civitas era la cittadinanza, rappresentata dal senso della civis, ovvero essere cittadino della propria città, sconnesso parzialmente dagli aspetti fisici e costruttivi, urbs, che i romani dominavano ed in cui eccellevano tecnicamente. L’ostracismo produceva uno scollamento e una frattura profonda in quello che era per un cittadino romano l’orgoglio più grande, cioè l’essere al servizio per la propria comunità ed essere quindi mosso dalla sete di gloria e fama (cupiditates). La cosa più importante per un romano era infatti il poter servire e incarnare la civitas, la cosa comune, la res publica appunto. Forte era il desiderio di emergere nella vita sociale, perciò l’ostracismo, che ti allontanava di colpo fisicamente dalla città, produceva una serie di reazioni: Cicerone inizia a parlare di una sorta di pazzia, di melanconia, che poi lui contrastava con il furore (pazzia degli eroi greci, “furore di Achille” la pazzia violenta…). Per Seneca, diventava morbus, una malattia, una forma degenerativa. Il medico Celso parla di tristizia. Il grande poeta Lucrezio parla di pondus, di peso, gravitas, moles, una sorta di inerzia comportamentale e sociale. La reazione a questa situazione di isolamento forzato diventava inevitabilmente depressione (quella che i latini chiamavano la bile nera, la morte nera, la morta vita) diventava la voglia di non fare, la mancanza della dimensione sociale, nella maniera in cui anche noi durante la pandemia del Covid 19 ci siamo forzatamente abituati a viverla. L’esilio riguardava una persona sola, nel nostro caso è successo a tutti, è come se tutti fossimo stati esiliati nelle nostre stesse case: tutti siamo stati ostracizzati in qualche modo da noi stessi.

Il munus e l’importanza dello spazio relazionale

Se per i romani era dunque il munus, l’orgoglio che consisteva di servire al meglio la repubblica lo scopo della dimensione urbana,questoera anche generato e garantito daun corretto rapporto tra la dimensione privata e quella pubblica. Noi vivendo la città dalla sola dimensione privata, dal dentro, quindi esclusivamente dalle nostre abitazioni per un periodo dato e forzato, abbiamo compreso che dentro e fuori sono collegati, che davvero, come sostiene Andrea Branzi da anni, gli interni sono la parte più interessante progettualmente perché oggi generano gli esterni della città: gli esterni infatti esistono perchè di fatto oggi ci sono gli interni che mutano e ne fanno cambiare la destinazione d’uso: diversamente da come siamo abituati a credere, la città ormai cambia perché cambiano gli interni, gli spazi privati e di servizio, in quanto ad esempio la riqualificazione di un’area industriale dismessa comporta nuove attività in interno, modifica poi necessariamente tutto l’intorno. L’urbanistica, per come pensata dal dopoguerra ad oggi in Italia, è purtroppo descrivibile come una disciplina gravemente fallimentare, perché ha portato con sè intrinsecamente l’ingenuità autoreferenziale di progettare dall’alto. “La città progettata dal cielo” nasce come esercizio teorico nel Rinascimento, prosegue con le visioni utopiche del ‘700 ma, nel ‘900, data la complessità e la rapidità di trasformazione dei contesti urbani, non ha più potuto funzionare, nemmeno teoricamente. Non siamo riusciti a governare le nostre città per errori dati dal’ ingenuità teorica e lentezza esecutiva, e oggi abbiamo chiaro, giunti nella dimensione globale, quanto le città vadano sempre più veloci di qualsiasi nostro progetto, a causa anche fattori imprevedibili e fulminanti, come appunto è stato il Covid19. Dobbiamo iniziare a progettare dal basso, dalle persone e dal loro sistema di relazioni, se davvero ambiamo a quella resilienza di cui tanto si parla.

La vialatina ala Smart City

La città come luogo in cui è massimo il valore delle relazioni

La città ha senso perché nasce dall’incontro fisico, dall’incrocio dinamico di persone e dal bisogno di relazionarsi per il commercio, per gli aspetti sociali, per le comodità del vivere e per le questioni politiche. La città, non dimentichiamolo, è un luogo fatto dalle persone, uno spazio in cui è massimo il valore delle relazioni interpersonali. In questo periodo abbiamo vissuto (e non solo visto) città senza persone e ci siamo resi conto di quanto diventi un luogo teatralmente assurdo, spettrale, in cui la monumentalità degli spazi assurge paradossalmente a protagonista, generando una bellezza anomala, non sostenibile. Ancora una volta ci torna alla mente una visione teorica e potente, come quella della Città Ideale dipinta dal maestro anonimo di Urbino, in cui le persone sono totalmente assenti dalla scena urbana. La tecnologia nella tanto declamata Smart City non risolve tutto, non sostituisce fisicamente le persone: siamo infatti noi a rendere Smart una città, non viceversa: ad averci forse salvato dalla pazzia sono stati i social, le relazioni a distanza, i video amatoriali condivisi in rete, tanto quanto Cicerone a suo tempo mandava epistole a tutto il suo network sociopolitico nella Roma presidiata dal suo nemico Giulio Cesare. Allora piuttosto dovremmo parlare non tanto di Smart City (urbs) ma Smart Citizen (civitas) e gli abitanti dovrebbero essere quindi i soggetti intelligenti, intesi come consci, consapevoli, resilienti, capaci di reagire all’imprevisto. Gli abitanti controllano la città, non viceversa: certamente usano le app, utilizzano il car sharing… ma sono consapevoli che fare e prendere una decisione individuale ha oramai una risonanza ed un effetto su un qualcosa che è collettivo, non solo privato. La città è un tessuto collettivo e connettivo, un sistema di relazioni, e la sua intelligenza nasce da questa consapevolezza diffusa e partecipata, costruita con il consenso e la partecipazione, governata anche e soprattutto, dal basso.

Necessaria empatia tra analogico e virtuale

Allora, tornando ai nostri antenati romani, potremmo provocatoriamente dichiarare che sono stati forse i veri inventori della Smart City intesa come struttura sistemica e progettata, estremamente programmatica e fatta di relazioni, per favorire lo scambio e l’incontro sociale, economico e politico. Collocavano le terme di fianco al Senato, vivevano di relazioni, anche se avevano il senso fisico dell’urbs, del costruire in maniera estremamente concreta e funzionale, ma anche sapevano bene cosa fosse il valore delle reti, perché intorno alla città romana c’era, come ben sappiamo tutti, un sistema di reti comunicative efficientissimo. Noi dobbiamo tornare a lavorare su queste reti, anche sul lato fisico e intangibile: una dimensione a noi garantita dalla presenza diffusa del digitale, che durante il Covid 19 ci ha permesso di restare disperatamente in contatto con gli altri, tanto quanto appunto un ostracizzato romano entrava in una fase di iperproduzione letteraria, inviando lettere ed epistole alla sua rete di relazioni politiche, sociali, affettive. Il tema della simbiosi e dell’empatia, condizioni preliminari e fondamentale per garantire l’agognata resilienza, passa anche per l’intangibilità dei social e delle reti digitali. In questo mix di analogico e digitale, di consapevolezza e automazione, di privato e collettivo, sta quanto ho definito altrove come la “Via latina alla Smart City”: un’idea di città in cui partecipazione e consapevolezza sono le chiavi sociali e cognitive ineluttabili, e che proprio grazie alla tecnologie prendono forme nuove, come appunto abbiamo visto durante la Pandemia del Coronavirus, dove le app di quartiere convivevano con i concerti dalle finestre, facendo scoprire una città diversa, ibrida appunto di relazioni e socialità inedite, di una nuova valorialità.

La city for all

E’ quindi l’integrazione di analogico e digitale, una sorta di ibridazione felice, che ci può permettere di sopravvivere in momenti difficili come questo, dove purtroppo abbiamo dovuto subire una dose massiccia e forzata di digitalizzazione, ma di conseguenza abbiamo anche riscoperto pratiche dimenticate (fare il pane…) o il valore dei cortili…. Bisogna quindi programmare le cose in maniera estremamente integrata, se vogliamo evitare prossime situazioni estreme, violente e improvvise quanto la recente pandemia ci ha mostrato può accadere. Dobbiamo riuscire a progettare con maggior consapevolezza e partecipazione dei cittadini, degli abitanti della res publica, e quindi capire che a lato di una progettazione dall’alto (top-down) ne va prevista una parallela e complementare, ma con una dinamica dal basso (bottom up) Ci siamo illusi di poter progettare le città dall’alto e che la tecnologia fosse un qualcosa da aggiungere dopo per migliorare le cose, mentre ora è chiaro come questi due momenti vadano pensati come integrati e complementari e vadano guidati e gestiti in qualche modo in forma sincronica, per quanto siano dimensioni in parte indipendenti e libere da vincoli diretti. Questa è la formula per rendere concreta anche l’altrettanto declamata inclusione, parola di grande moda tra i nostri politici, certamente più teorizzata che non praticata. Il Design for the common good passa anche per una coscienza diffusa, che deve essere costruita fin dai primi anni di vita e in cui la Scuola e la formazione giocano un ruolo prioritario e fondamentale, che nel nostro Paese va fortemente ripensato.

Questo, proprio durante la pandemia, è stato il ruolo che ho avuto nella Commissione tecnica istituita dal Ministero dell’Istruzione in ragione dell’emergenza data dal Coronavirus. Un’occasione per fare una riflessione non solo sull’emergenza (breve periodo), ma anche su un cambiamento di maggior respiro (lungo periodo), su una riforma che produca una Scuola diversa, capace di poter reagire diversamente a future situazioni violente, senza dover essere appunto sospesa in modo tanto estremo come accaduto in questo contesto. Provo in seguito a riportarne alcuni dei principi credo più originali.

Una citta per apprendere

Una nuova prossemica per l’apprendimento

Dall’infanzia all’università è necessario ripensare il processo di educazione alla cittadinanza, alla libertà, alla diversità, alla responsabilità, all’inclusività, al pensiero critico, alla creatività, all’immaginazione… al fine di creare cittadini capaci, competenti che si incamminano ad essere cittadini del mondo (o per lo meno europei). In questo processo di profonda messa in discussione della attuale struttura scolastica è possibile riprogettare i luoghi e la loro organizzazione, quel mix tra hardware, software e humanware che definiamo come gli “ambenti di apprendimento”.

Occorre che l’architettura scolastica sappia cogliere ed interpretare il cambiamento e che in tal senso si doti anche di nuovi strumenti e mezzi di rappresentazione e visualizzazione. Gli architetti devono cominciare a ragionare in termini di processi e possibilità, rinunciando all’idea del controllo totale, dell’irrigidimento formale e linguistico che tutto congela e ingenuamente sistematizza. Fluidificazione funzionale, progettazione della diversità, design dei servizi e delle qualità ambientali, uso sociale del territorio, impiego attivo dei nuovi media, sono alcune delle nuove condizioni capaci di attivare la forza delle qualità relazionali.

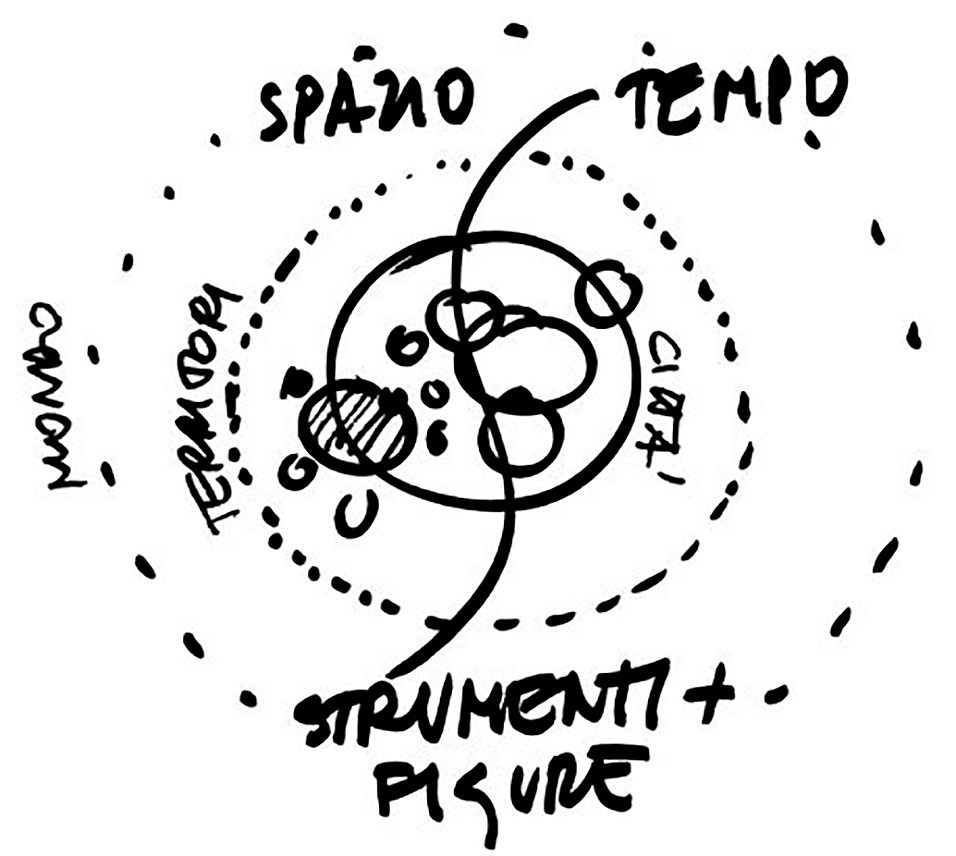

L’architettura non è solo spazio, ma fondamentalmente tempo, tanto quanto lo è l’apprendimento appunto: parlare di ambienti di apprendimento vuol dire coniugare spazio e tempo come un continuum, e prevedere strumenti, pratiche che coinvolgono studenti e docenti. Solo all’interno di questa visione olistica si può pensare di fare innovazione nella cosiddetta architettura scolastica: la scuola si apre al territorio che si apre al mondo. Dentro questa spazialità allargata stanno i nuovi “ambienti dell’apprendere”, reali o virtuali che siano, non altrove.

Nueva proxemia del aprendizaje, croquis de Giulio Ceppi.

Da andare a scuola a fare scuola

Credo il primo obiettivo del lavoro della Commissione del Ministero dell’istruzione per l’emergenza post-Covid19, sia stato, usando un’espressione forse troppo colloquiale, riuscire a passare dal concetto di andare a scuola a quello di fare scuola. Ovvero pensare che non sia il luogo fisico della scuola, l’istituzione, la sua esistenza fissa e rigida a darne l’identità e la riconoscibilità primaria, ma sia invece quanto muove dentro ognuno di noi, quanto cambia e trasforma nelle persone, coinvolgendole, inseguendole, andando loro amichevolmente incontro, organizzativamente quanto fisicamente, se necessario.

Abbiamo pensato alla scuola e i suoi spazi come un insieme di architetture relazionali, congegni e strumenti in parte fisici in parte intangibili, fatti di reti e scambi, che garantiscano il senso di esistenza ad una comunità, anzi a diverse comunità: gli studenti, i docenti, i genitori… e gli altri numerosi attori che ruotano intorno alla scuola stessa come sistema.

Una moltitudine inclusiva

Dobbiamo quindi ragionare su una nuova prossemica scolastica, per come questa pandemia ci ha brutalmente insegnato. Se in futuro andremo meno a scuola e faremo più scuola, significa che la scuola non è più soltanto una questione di spazio, ma appunto che spazio e tempo sono parte di un’unica dimensione, sono estremamente connessi. Bisogna fornire quindi linee guida, principi, obiettivi, criteri su come gestire il rapporto tra spazio e tempo all’interno delle diverse situazioni specifiche e locali che gli oltre 42mila edifici scolastici disseminati nel Paese ci possono suggerire e poi lasciare autonomia, intesa come responsabilità e coscienza dei singoli plessi scolastici.

Presenza, distanza e nuova vicinanza: i patti di comunità

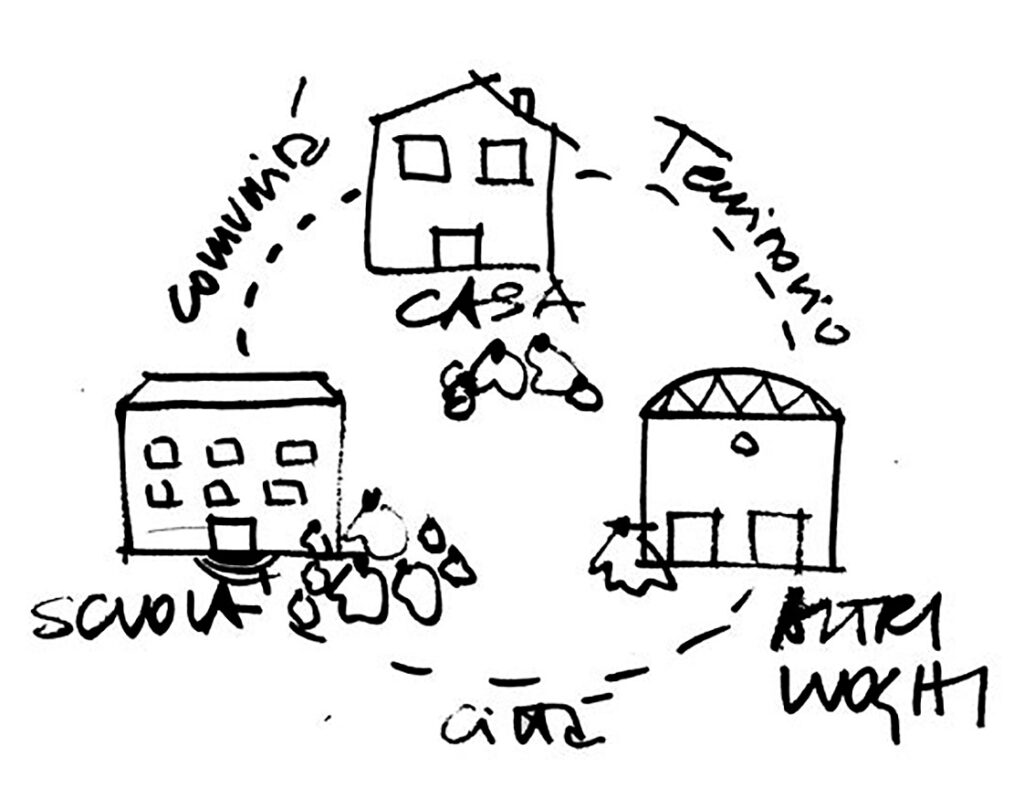

La scuola sarà sempre più ibrida, gli spazi non saranno più solo quelli scolastici, perché non sarà più solo il tempo dell’edificio scolastico. Ma ci saranno tempi e spazi legati alla casa, attraverso la didattica a distanza, che può essere fatta ed articolata in tante pratiche diverse e innovative. Sarà importante in futuro puntare su altri luoghi. Non dobbiamo raddoppiare la volumetria delle scuole bensì creare altri spazi temporanei dove possiamo dialogare con il territorio e con le comunità. Riuscire a portare la scuola fuori dalla scuola attraverso laboratori, spazi di confronto, immersione in contesti professionali specifici. Un esempio può essere fare musica in un teatro, biologia in un giardino… usare gli spazi di prossimità, quello che offre ogni territorio per fare didattica, una didattica diversa, rompendo anche il concetto di classe, ormai obsoleto. Ci sono attività di scopo e livelli di apprendimento, perché le persone non coincidono con i muri, e la classe non ti prepara ad essere cittadino del mondo perché la realtà e la quotidianità non funzionano così. , ma sono complesse, fluide, instabili.

Quindi, in sintesi la scuola potrebbe giocare la sua dimensione sospesa, articolandosi, a seconda delle circostanze, su 3 piattaforme distinte:

> la casa-scuola con didattica a distanza e mini classi domestiche;

> la scuola-casa con apprendimento per livelli e inserimento di nuove figure professionali;

> le altre scuole con spazi in condivisione/comodato a attività di learning by doing.

Ci vuole più flessibilità, responsabilità, co-progettazione, condivisione, compartecipazione.

Figura 2

La ricerca di nuovi patti di comunità, schizzo di Giulio Ceppi.

Luogo ibrido dove capire le proprieta’ emergenti

Dobbiamo quindi ragionare sugli ecosistemi, sulle reti e sui sistemi di relazioni, che non sono solo spazio, ma somma di spazio e tempo, possiamo imparare dai licheni e dai loro 500 milioni di anno di resilienza su questo pianeta per l’appunto: infatti essi sono un organismo ed un ecosistema al tempo stesso, rappresentando un sistema di intelligenza diffusa. Ed è il modello analogico che ho in mente per le scuole e per le città, basato sulla presa di coscienza, sulla responsabilità, e sull’idea partecipata e attiva della Repubblica (e torniamo alla res publica dei romani…), non burocratica e passiva di Stato. Gli esseri umani sono un organismo e fanno parte di un ecosistema, anche se non ne hanno piena consapevolezza, come le condizioni precarie in cui abbiamo condotto il pianeta ci dimostrano.

La lezione di Italo Calvino

Caos, caso e cose: 6 trampoli per una via latina alla Smart City

Per chiudere il mio breve ragionamento sull’abitare sospeso, farò un riferimento diretto e concreto ad un progetto realizzato nel 2019 che anticipava forse, inconsapevolmente, questa condizione sospesa e la fragilità che stiamo oggi vivendo.

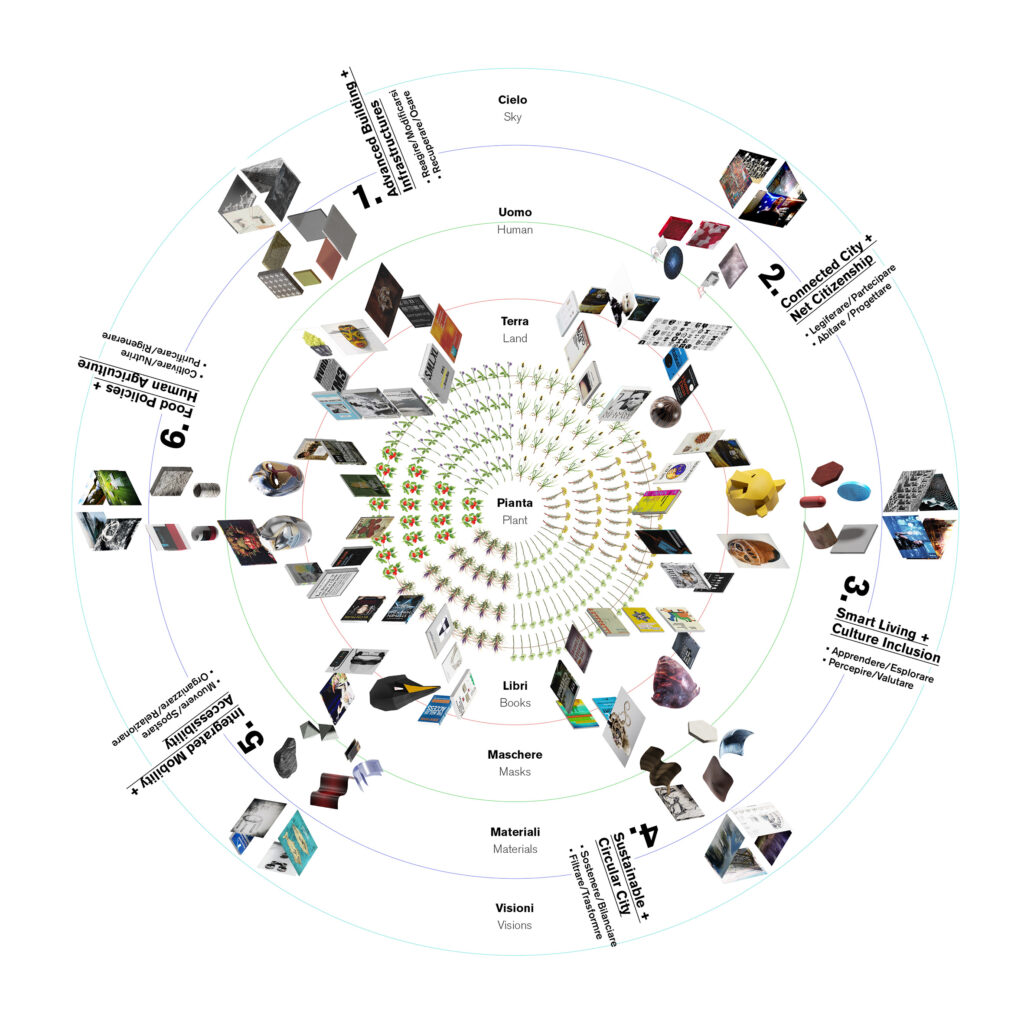

Quando, insieme con gli organizzatori della mostra Smart city: people,technology, materials, ci siamo chiesti come poter rappresentare e dare indicazioni più precise su cosa fosse la via latina alla Smart city, subito ci sono sovvenute le parole di Sant’Agostino nelle Confessioni, quando interrogandosi sulla natura del Tempo dice Quid ergo est tempus? Si nemo ex me quaerit, scio: si quaerenti explicare velim, nescio.

Tuttavia almeno 2 semplici cose, apparentemente lontane tra di loro sul piano ontologico, ci sono sembrate utili come modesto tentativo descrittivo, soprattutto se poi qualcuno avrà la voglia di combinarle tra di loro: per primo, definire dei verbi, delle azioni, dei movimenti possibili e cercare quindi di suggerire delle modalità di fare ed essere, piuttosto che dare regole assolute o principi totalizzanti. Quindi, proporre oggetti e modelli di riferimento, sotto forma di cumuli, di stratificazione dentro le quali combinare e selezionare, lasciando poi liberi di miscelare in forma nuova elementi alquanto diversi tra di loro.

Questi cumuli, stratificazioni, assemblaggi di materiali eterogenei quanto significativi per noi, sono diventati di fatto come dei trampoli, degli strumenti utili a staccarsi dalla quotidianità ed assumere un punto di vista diverso, restando mobili ed aerei, instabili forse, un poco come gli abitanti della città sottile di Zenobia descritta da Italo Calvino

Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su terreno asciutto essa sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, posti a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoie a cono, barili di serbatoio d’acqua, girandole marcavento, e ne sorgono carrucole, lenze e gru.

Quindi, grazie al suggerimento di uno scrittore raffinato e sensibile come Italo calvino, abbiamo deciso e pensato che la via latina alla Smart City potesse essere meglio descritta illustrandone forse solo elementi singoli, frammenti capaci di definirne le condizioni, ma sempre all’interno del libero arbitrio e del combinare in maniera attenta ed innovativa fattori tra loro non omogenei, oggetti di diversa natura, che abbiamo quindi semplificato in 5 categorie elementari (e metaforiche al tempo stesso), non certamente esaustive: visioni, materiali, maschere(acqua), libri, piante, in una scala cha va dal cielo alla terra (top down), ma anche dal basso verso l’alto (bottom up).

Figura 3

Diagramma sinottico di “I 6 trampoli per un percorso latino verso la Smart City”, Milano Design week 2019. Design by Giulio Ceppi.

Ingresso alla mostra “SMART CITY / People, technolgy, materials” alla Milano Design Week 2019 di Material Connexion, design di Giulio Ceppi.

L’abitare sospeso non da dover temere, ma per saper interpretare

Curiosamente nella suddivisione proposta si passa per acqua, terra ed aria: quest’ultima la dimensione che oggi permette di gestire forse più delle prime 2 il potere attraverso la forza diffusa delle comunicazioni digitali, come la Pandemia ci ha ben insegnato appunto.

Partendo da Zenobia, città sospesa, dove la sospensione è intesa come un guardare oltre, una città che vuole vedere più lontano e che si costruisce sistemi per guadagnare in altezza, in verticalità, però è, al tempo stesso, anche una città fragile. Arriviamo all’idea dei trampoli, di costruire questi sei trampoli che rappresentavano i sei grandi temi a livello urbanistico: i trasporti, le tecnologie, l’alimentazione, il costruire, ecc. I trampoli costruiti con delle librerie in tondino in acciaio da cantiere: i trampoli si muovevano, erano instabili, oscillavano. Questa incertezza era sottolineata anche dalla stratificazione di contenuti: maschere, libri, materiali…

L’abitare sospeso ci ha insegnato che, non sono le meta-certezze, non sono i paradigmi assoluti che ci possono garantire delle verità. Nel progetto è la capacità critica di ragionarci sopra. La formula siamo noi e gli strumenti che dobbiamo imparare ad usare in maniera intelligente. Userei per chiudere le parole di Novalis, dai suoi Frammenti del 1772: “Se avessimo una Fantastica, come una Logica, sarebbe scoperta l’arte dell’inventare”. Allora vi invitiamo a costruirvi i vostri trampoli, oppure a salire su questi 6, capendo come usarli e provando e riprovando, cadendo anche forse, ma con la certezza che solo camminando ed essendo curiosi di guardare lontano si può definire una via latina alla Smart City e capire come l’abitare sospeso sia una condizione da non dover temere, ma da saper interpretare ■

Cómo citar este artículo (Normas APA):

Ceppi, G. (28 febbraio 2021). Apprensione e apprendimento nell’ abitare sospeso. [In linea]. AREA, sezione Dibattiti e Proposte. Disponibili in https://area.fadu.uba.ar/debates/ceppi-italiano

Si occupa di design sensoriale, innovazione sostenibile, design per tutti e scenari sistemici.

È stato consulente senior presso Philips Design e nel 1999 il fondatore di Total Tool, una società di strategia e visione del design, con uffici a Milano e Buenos Aires.

Ha tenuto seminari e conferenze in più di 25 paesi in tutto il mondo e ha scritto diversi saggi sulla cultura del progetto.

Ha vinto numerosi premi (Compasso d’Oro, Dedalo Minosse, Mr Planet, Confcommercio, tra gli altri) e tenuto mostre personali (Biennale di Venezia, Triennale di Milano). Vive e lavora a Milano e sul Lago di Como, dove è nato nel 1965.